在現今資訊唾手可得的時代,許多宅宅(御宅族)仰賴網路取得各式各樣的次文化資訊。不過,日前日本 X 上有一則貼文引發熱烈討論,主題是:「在網路還沒普及的年代,宅宅到底怎麼拿到那些冷門資料與情報的?」

之所以會有這樣的討論,是因為有名推主タイプ・あ~る ( @hitasuraeiga ) 發文提問:「大家說以前找情報很困難,但那時候其實也有很多人不知道怎麼搞來這些資料。像這樣的人,當時才是真正被叫做『御宅』。」,這段話立刻引起大量網友共鳴與補充,串起一段日本宅文化的「考古記錄」。

有網友分享,自己那一代(1960年代末生)常常需要仰賴人脈,有遇過一些學長,手上有《超人七號》第12集錄影帶、同人特攝 DAICON FILM 動畫,甚至是從未商業發行過的罕見作品。另一位網友也補充,學長甚至能直接從動畫製作公司 GENERAL PRODUCTS(GAINAX的前身)訂購同人影帶,令人驚嘆情報來源之神秘。

多位回覆者指出,在資訊不發達的時代,想成為知識王,社交力非常關鍵。有人分享,從火車站旁的中古雜貨攤挖寶,甚至問出「情報供應商是來自地下拍賣會」,這就是得依靠體力活必須自己實地挖掘,堪比情報員。

網友更點出:「當時真正的御宅,很多其實都是社交怪物,因為最強的情報來源是口耳相傳。」,跟現在許多人認為宅宅給人印象社交能力不好是不一樣的,行動力是很關鍵的。

除了靠朋友與社群交流,當年宅宅也會騎腳踏車繞遍書店,把漫畫雜誌、聲優廣播節目、甚至算命雜誌小欄目都讀透,只為了找尋有用情報。

有網友提到:「以前美少女漫畫雜誌的編輯隨筆,或是算命雜誌的小專欄,居然會介紹一些超冷門作品。不挑嘴、什麼都讀的才是最強。」,甚至像是動畫的隱藏設定就會藏動畫或廣播的內容裡,遊戲密技也是必須透過仔細挖掘才能找到。

對身在非都市的宅宅來說,資訊取得的區域落差更是現實。有網友提到,自己會搭學生票的新幹線從九州「遠征」到東京、或坐船去大阪的 GENERAL PRODUCTS 參訪。

那時候真的都必須靠勞力跟人脈去獲得資訊,想當宅宅真的不能窩在家,完全要有行動力。

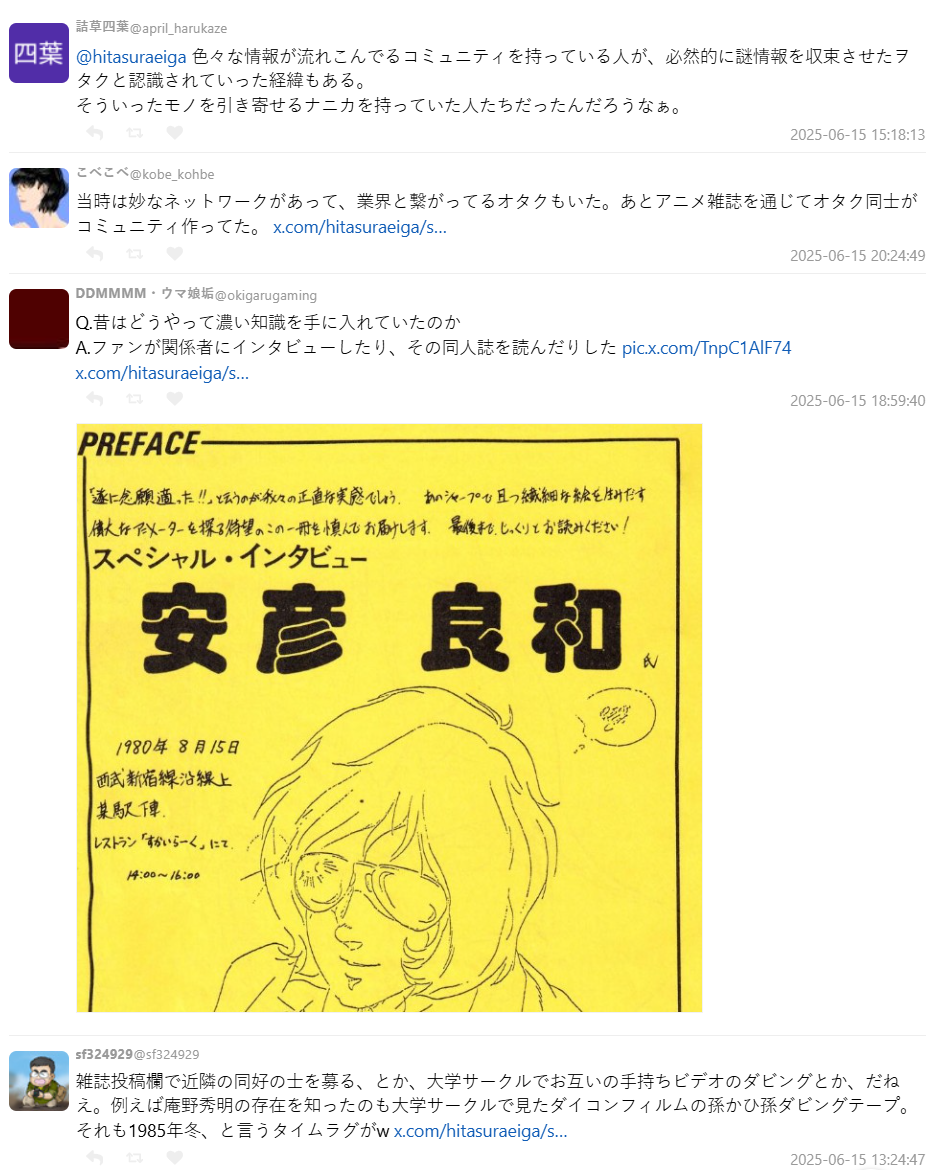

討論中也有許多網友指出,當時「擁有大量情報來源的宅」往往就是圈內人公認的「核心人物」,成為一個聚落。他們會組社團、辦同人誌、舉辦放映會,甚至親自採訪創作者,把第一手內容寫成出版物。

有人分享:「我第一次知道庵野秀明,是在大學社團看 DAICON 動畫的翻錄錄影帶,那還是 1985 年。」,那時候已經沒有宅的詞彙,但已經有類似的群體集結互相交流。

不少人也回憶,當時這類人被稱為「マニア」(狂熱者)、「收集家」、「知識人」等不同稱呼,那時候「御宅族」的詞彙都還沒出現。後來才逐漸以「御宅族」統稱所有深度涉獵者。而在大眾還不懂次文化的年代,他們有時被視為奇人,但在圈內卻是敬畏與崇拜的對象。

在那個沒有維基百科、沒有 YouTube、甚至連電腦都不普及的時代,他們靠著 :

️ 情報熱情 + 行動力 + 人脈 + 雜誌廣播爬文魂

️ 跑活動、問前輩、交朋友、騎車搭車全國跑

️ 想盡辦法吸收動畫跟電玩知識,然後成為群體的中心人物

或許更現在一般人認為「御宅族」好像不太一樣,更像是為了興趣、願意用盡一切手段追求知識的人。

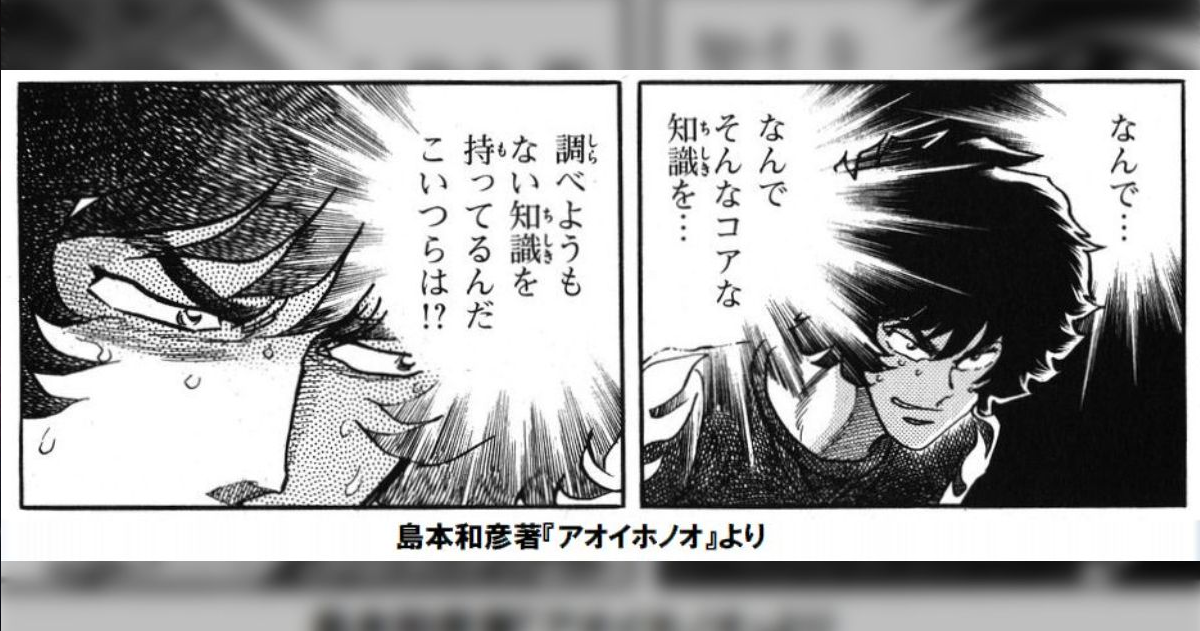

這裡編輯也非常推薦大家去觀看島本和彥創作的漫畫《青之炎》(アオイホノオ),有不少那個年代這群人的描寫,也有許多知名漫畫家跟動畫師都出現在其中,或許可以讓你更直接感受到那個年代的特色。

新聞來源: togetter

神戶忍者龜

神戶忍者龜