被譽為「鋼彈之父」的富野由悠季,現今在動畫業界的地位已非常崇高,如今已經 83 歲的他,至今仍沒有宣布退休,雖說也曾表示自己可能只剩沒多久的時間能有體力創作了,但仍十分關心《機動戰士鋼彈》系列的作品。

昨日 ( 6/17 ) 日本 NHK 節目「ニュースウォッチ9」專訪了富野由悠季,在戰後 80 年的這個時間點,分享了自己從小的戰爭經歷,談到是如何把這些體驗融入《機動戰士鋼彈》作品中,也表達了對當今世界戰爭現狀的看法。

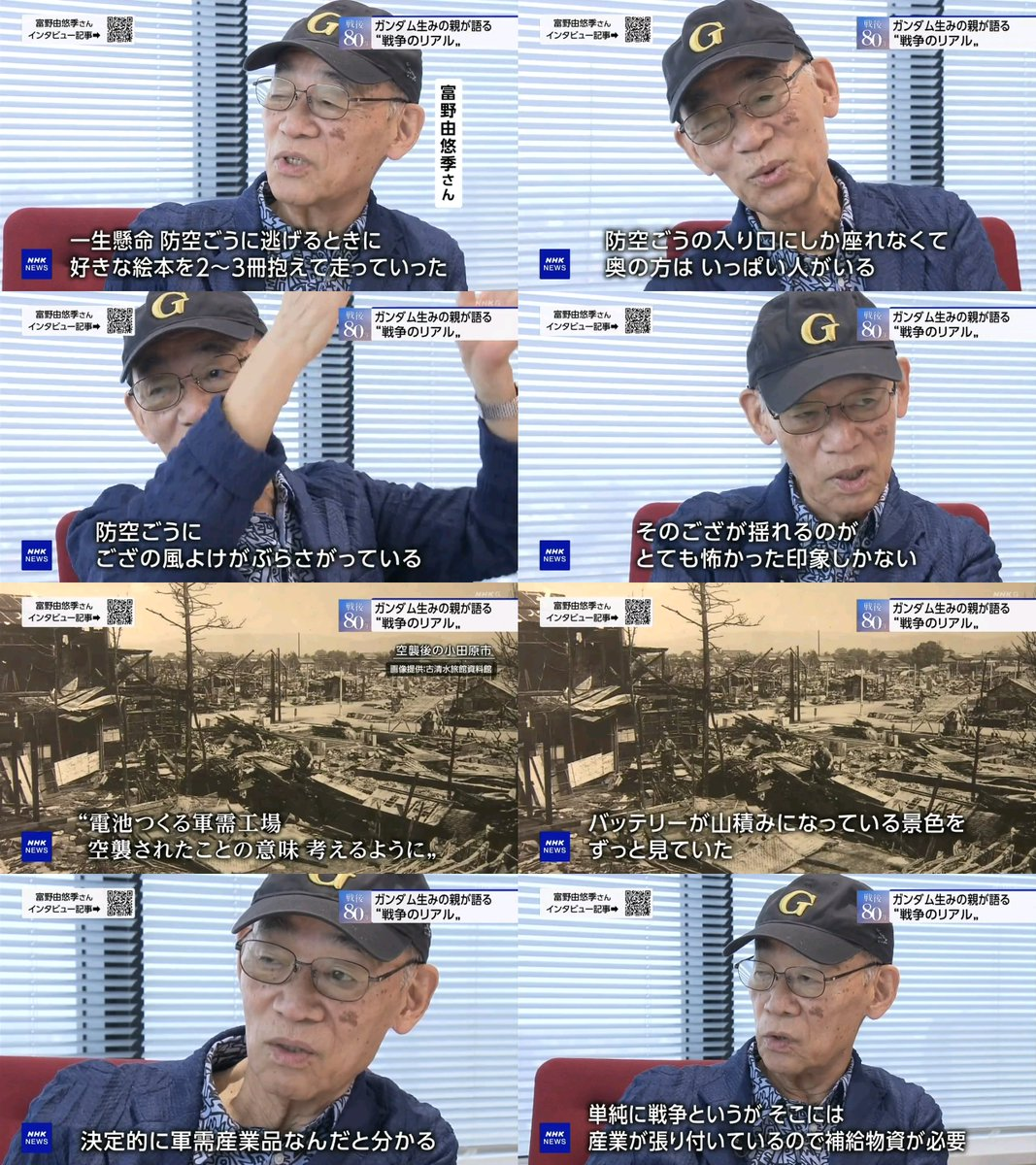

富野由悠季是在 1941 年,也就是太平洋戰爭開打那年,出生於神奈川縣小田原市。戰爭期間,他經歷過多次針對附近軍工廠的空襲。

「我記得有一兩次,躲在防空洞裡,感受到外頭建築物著火的感覺。最讓我小時候感到恐懼的,是我們那邊的防空洞是大家輪流挖的,我家離得最遠,所以我只能坐在洞口,那裡人最少,而且還掛著用來擋風的草蓆。那片草蓆在風中搖晃的樣子,讓我超級害怕。」

「還記得我會抱著幾本最愛的圖畫書跑去防空洞。還有一個很疼我的房東爺爺,他在滅火時被燃燒彈炸死了,我還親眼看到他被土葬的樣子。那應該是在戰爭結束前大概一個月左右發生的事吧。」

戰爭結束時,富野才三歲。他自己不覺得自己算是「戰中一代」,但他認為,有沒有親身經歷過戰爭,對一個人的價值觀影響非常大。

「我還記得B29轟炸機飛過天上的聲音,那聲音應該就是『戰爭的存在感』吧。不過那畢竟只是三歲小孩的回憶,應該不算是真正的戰爭體驗。」

「之後我開始對零式戰機有興趣,小學、國中、高中陸續讀了很多軍事題材的書,那時我就明白,對我來說B29的聲音是日常的一部分,但對完全沒經歷過戰爭的人來說,那是虛構的東西。這種體悟我花了20年才有辦法理解。」

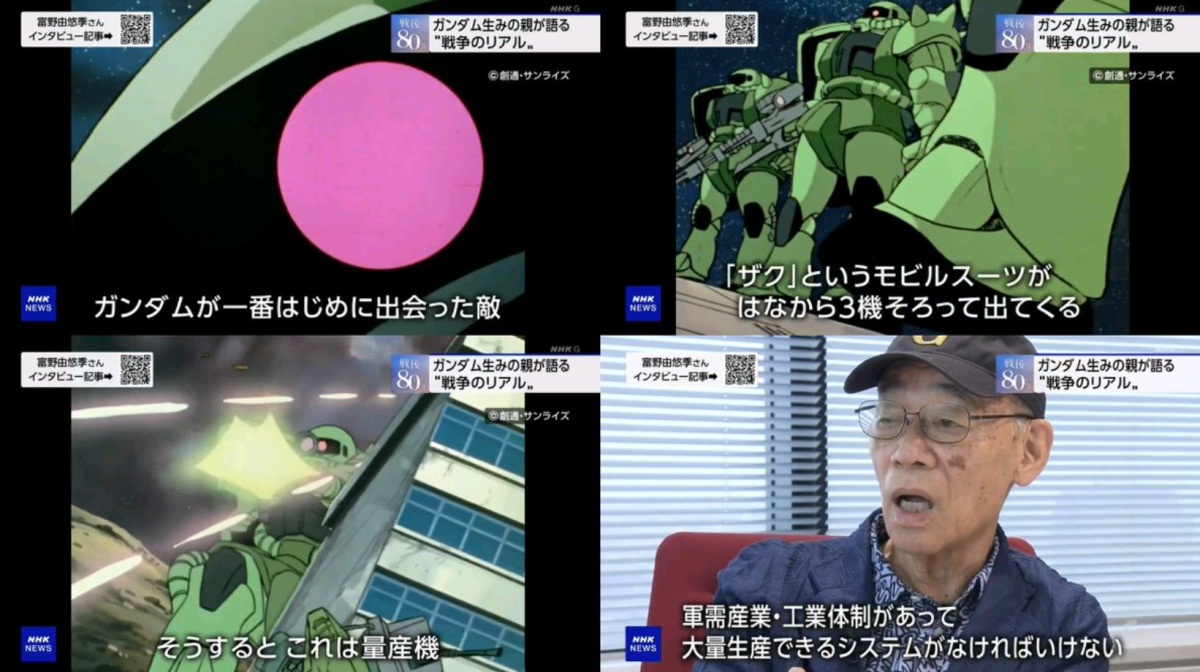

1979 年,富野導演推出了《機動戰士鋼彈》,這部作品的核心理念,不再是以前那種單純的正義打倒邪惡,而是透過機器人描寫「人與人之間的戰爭」與「國家體制背後的角力」。

「以前動畫業界會覺得,把戰爭故事拍給小孩看是不對的。畢竟日本經歷過戰敗,所以大家本能上會避開這類題材。像戰鬥機是給一個駕駛操作的,那我就想,那鋼彈的大小應該也只是像戰鬥機一樣大。所以我的MS(機器人)全高才20公尺。而且我也不想再用什麼『宇宙人是敵人』這種設定了,畢竟巨大機器人動畫已經做了快 20 年了,應該是時候改變了。要讓一台 MS 動起來,背後一定要有整個軍工產業和工業體系支撐,這就必須描寫國家之間的戰爭。」

富野導演希望透過《機動戰士鋼彈》傳達戰爭的殘酷與荒謬,但現實世界的戰爭狀況已遠超他的想像。

「鋼彈這部作品,其實就是用近未來為背景的戰爭故事。MS 這種武器,本來是設定得比現代戰機更強。但現在都已經是無人機的時代了,人根本不需要親自駕駛兵器。甚至出現比無人機還要更無人化的武器。這種戰爭方式,說穿了,就只是為了創造出一個『戰場的畫面』而已。我最近真的越來越這麼想。」

富野坦言,自己其實有點掙扎,因為雖然創作出了至今已經超過 40 多年的《機動戰士鋼彈》,但他也很清楚:「人其實很容易就停止思考了。就像現在大家在玩鋼彈模型,只覺得『好帥』,卻不會去想背後代表的意義。我不是教育家,所以也沒辦法教導年輕人。只能模模糊糊地說出一些想法。希望有天會有一個人能接著說清楚這些事,但說真的,我等了 20 年,好像還沒看到那樣的人出現。」

他也在最後談到了自己未來的創作構想:「我還是想繼續創作戰鬥題材的作品,但這次的作品沒有明確的『敵人』。真正的敵人,或許是正在地球上生活的人類本身。我想做這樣的故事。因為是動畫,所以我相信這是可以做到的。」

可以看到即使富野導演已經 83 歲,仍在思考自己的創作可以帶給社會怎麼樣的影響力,尤其像是《機動戰士鋼彈》系列,能否傳達更多資訊給觀眾而非僅僅娛樂。雖然他目前也沒有規劃未來,不過或許還有機會看到他執導創作的作品吧。

新聞來源: NHK

神戶忍者龜

神戶忍者龜