近年來日本動畫發展持續蓬勃,也不斷往海內外擴張,展現出十足的軟實力,在疫情期間的助力下,國際市場日趨可觀。

今日 ( 2/14 ) 日本 Bloomberg 發布了一則新聞,對於日本動畫產業在世界可說是日漸增長的同時,這些過去基層聲優、動畫師等創作者,勞動剝削的現象卻絲毫沒有獲得解套,這樣的現況至今仍然如此。發表後也讓「アニメ産業崩壊リスク」( 動畫產業崩壞風險 ) 成為 X 趨勢熱搜關鍵字。

▼ 「アニメ産業崩壊リスク」出現在日本 X 趨勢關鍵字熱搜。

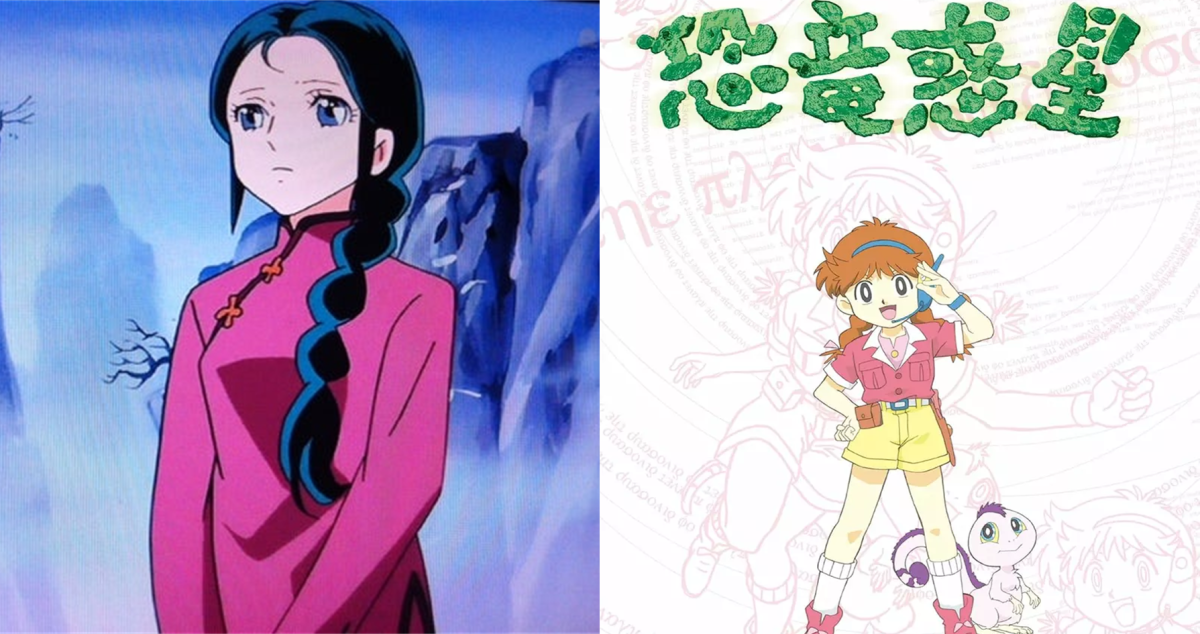

報導指出,像現年 60 歲的聲優柴田由美子,她曾替《恐龍惑星》萌與《聖鬥士星矢》春麗等角色配音,當時 90 年代即使配音資歷達 10 年以上,但收入卻始終未見明顯提升,一天大約只有 5000 日圓。變成白天擔任聲優,晚上卻得在六本木和銀座的夜總會打工維生,後來也轉職到其他產業工作。

近年來,《鬼滅之刃》與《咒術迴戰》等動畫在全球大獲成功。根據日本動畫協會的數據,2023 年動畫產業市場規模達 3 兆 3000 億日圓,10 年內成長了超過一倍。然而,這些巨額利潤並未回流到許多基層聲優、動畫師等創作者手中。日本動畫師・演出協會 2022 年的調查顯示,20-24 歲的動畫師年收入平均僅 197 萬日圓,遠低於東京都同齡人的 350 萬日圓,雖比 2018 年的 155 萬日圓有所成長,但仍不到美國動畫師平均收入的一半。

動畫業界的惡劣勞動環境也逐漸浮上檯面。 Bloomberg 採訪了 20 多位業界人士,發現除了低薪問題,還有工時過長、薪資拖欠、缺乏正式合約等亂象。去年 5 月,聯合國人權理事會指出日本動畫業存在過勞、低薪、不公正契約等問題,領導調查的 Pichamon Yeophantong 受訪時表示 :「如果不解決剝削性的勞動環境,動畫產業可能會崩潰。」

日本電視動畫的起點可追溯至 1963 年的《原子小金剛》。當時,為了節省成本,動畫公司透過授權角色商品來彌補資金不足。如今,大部分動畫資金來自 「製作委員會」,由出版社、電視台、玩具廠商等投資方組成,並共享版權收益。

這種制度的好處是 降低投資風險,但也被批評為削弱了獲利能力。更嚴重的是,由於動畫製作經過多層轉包,聲優和動畫師的報酬往往要等 6 個月以上才能拿到,甚至可能拿不到。

曾擔任聲優經紀公司負責人的子吉信成表示,聲優通常得等半年以上才拿到報酬,若作品沒賺錢,甚至血本無歸。並指出:「動畫公司要等客戶付款才會付錢給聲優,導致基層工作者承擔所有風險,這根本違反下包法(類似台灣的《勞動基準法》),但沒人管。」

▼ 日本動畫製作的權力關係圖

資深動畫製作人沼子哲也(63 歲) 曾參與《七龍珠》與《航海王》的動畫製作,他認為業界本來有條件改善薪資,但由於沒有組織化的工會,導致加薪的訴求無法推動。

另一方面,由於動畫市場競爭激烈,動畫公司數量從 2016 年的 622 家增至 2020 年的 811 家,這反倒讓許多公司陷入財務困境,無力調薪,也讓產業待遇更惡劣。

儘管少數業界人士開始為權益發聲,但多數動畫師與聲優仍不敢對抗體制。柴田由美子也表示,去年自己配音的聲音被遊戲公司未經授權使用,於是提出抗議,對方最終道歉並支付賠償金。但她坦言:「如果抱怨,就可能再也沒工作,聲優通常只能默默忍受。」

當然這也是可想而知的,不過在日本動畫市場越來越強勢之下,這樣的現象可能難以翻轉。

新聞來源: 日本Bloomberg

神戶忍者龜

神戶忍者龜