由詹姆士·岡恩(James Gunn)執導的最新電影《超人》(Superman),悄然喚醒了一個令 DC Comics 老粉絲心頭一震的詞彙——「口袋宇宙」。

(以下內容涉及《超人》電影劇情,請斟酌閱讀。)

在電影中,這個「口袋宇宙」是由雷克斯·盧瑟打造的一個人工維度,用來囚禁超人、小氪(即 氪普托)、元素人等人。然而,當露易絲與卓越先生展開營救行動時,卻意外破壞了維度的穩定性,導致這個封閉空間逐漸崩潰,並在現實世界引發了一場黑洞危機,威脅大都會,甚至波及整個地球。

這樣的設定,不僅替劇情製造張力,也意外替觀眾拋出了關鍵伏筆──「口袋宇宙」是否將成為 DCU 發展的起點?

雖然未來的走向尚未明朗,但在這之前,或許我們可以先回過頭來,聊聊這個在 DC 故事中偶爾現身,卻總在關鍵時刻發揮作用的神祕空間:究竟什麼是「口袋宇宙」?

什麼是口袋宇宙?

「口袋宇宙」(Pocket Universe)顧名思義,就像把整個世界縮進口袋裡一般──它是一個小型、自成一個獨立空間的宇宙。

簡單來說,可以把它想像成「迷你宇宙」:與主宇宙(主世界)分開存在,不隨主世界正常歷史演進。學術上,「口袋宇宙」一詞甚至出現在物理學膨脹理論中,稱為「泡沫宇宙」,意指宇宙膨脹時產生的獨立小區域。但在漫畫世界裡,它更多是一種敘事裝置──像是科幻小說裡常見的「口袋維度」,用以容納額外的故事而不干擾主線。

舉例來說,一個口袋宇宙可能只有幾顆星球、人造法則,甚至由超級反派以強大能力創造和維護,只要在劇情需要時打開通道(如時間旅行、維度裂縫等)便能進出。對新手而言,可以把它比喻成:如果多元宇宙(Multiverse)是一整本書庫裡擺放的各種世界,那麼口袋宇宙就是某一本書裡的插頁世界,是內嵌於主故事裡的「袖珍宇宙」。

DC中的口袋宇宙:起源與代表案例

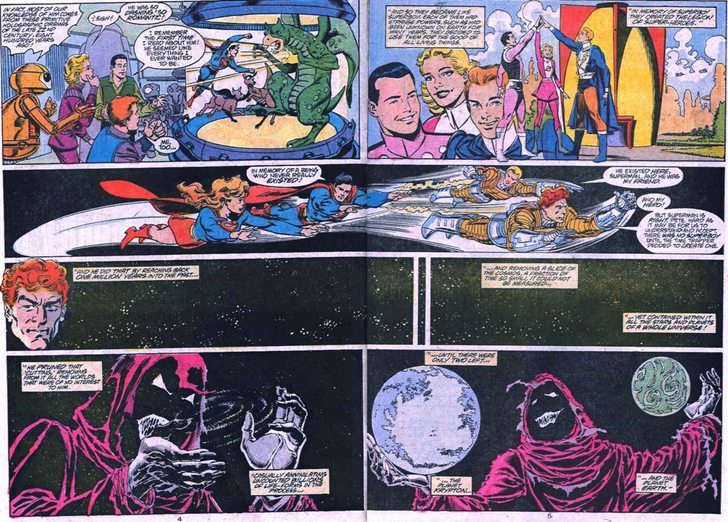

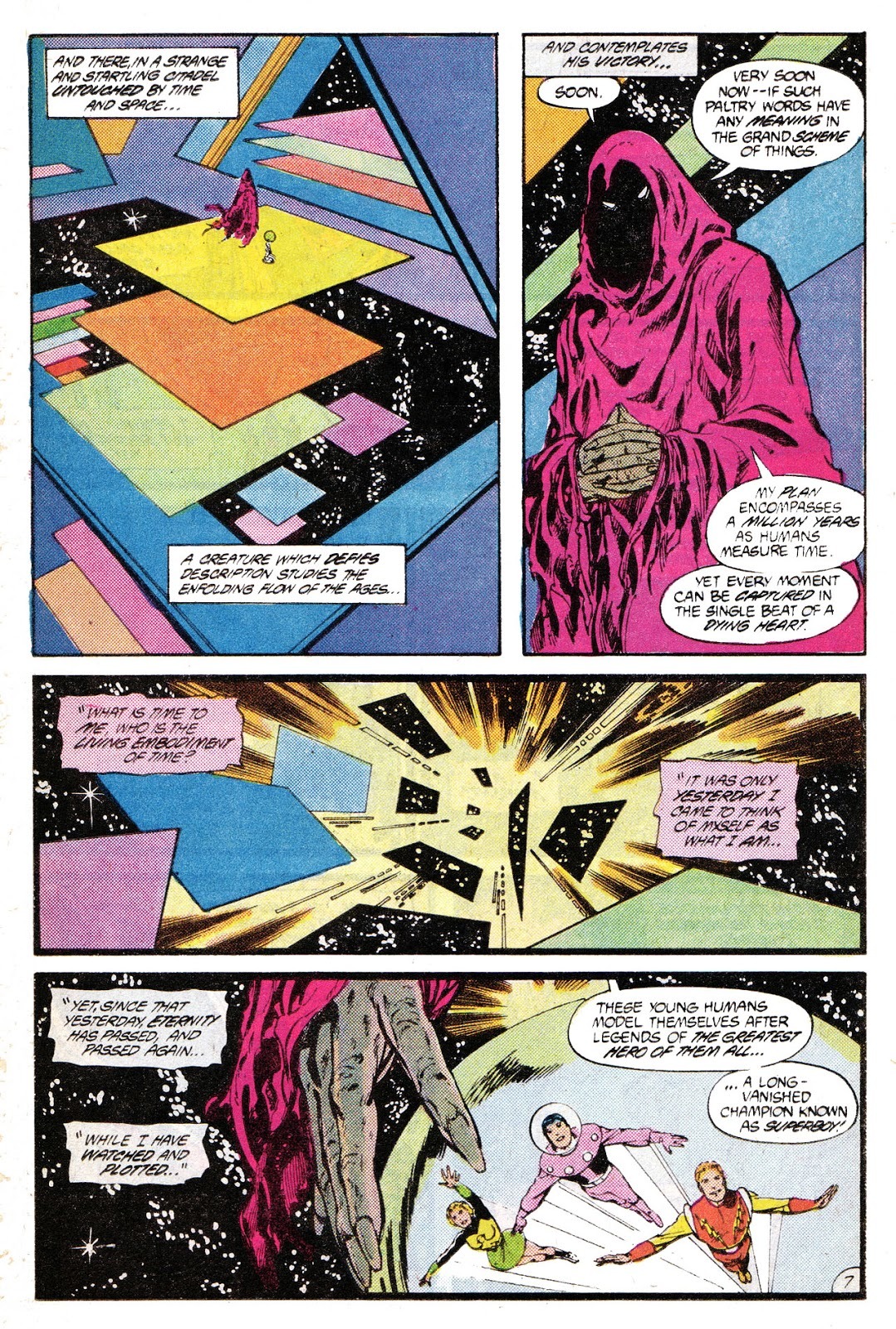

在DC漫畫裡,「口袋宇宙」的概念最著名的出現,是在1986–1987年的《超級英雄軍團》(Legion of Super-Heroes)故事中。當時編劇 Paul Levitz 等人為了解決因1985年《無限地球危機》(Crisis on Infinite Earths)導致的連續性問題,創造了反派 Time Trapper 所掌控的口袋宇宙。

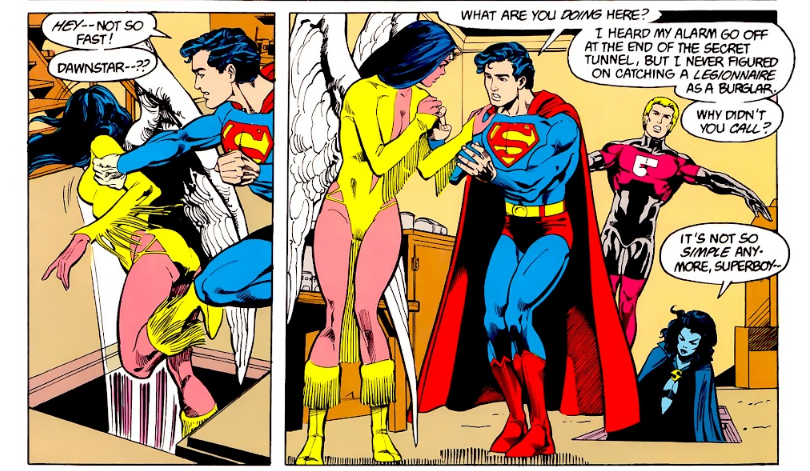

劇情中,Time Trapper 偷偷「切下一段時間」並孕育出一個全新小宇宙,這個口袋宇宙裡有一顆地球和一顆氪星(Krypton),並複製了「地球二號」背景下的氪星人凱·艾爾──也就是當時的超級小子(Superboy)。換句話說,這個口袋宇宙中的超人少年身份和能力,都與「危機前」的超人相同,只是身處另一個微型世界。

Time Trapper 的用意是將超級英雄軍團每次時光旅行帶入這個口袋宇宙,讓他們一直以來遇到的超級小子,都是來自這個獨立世界的版本。

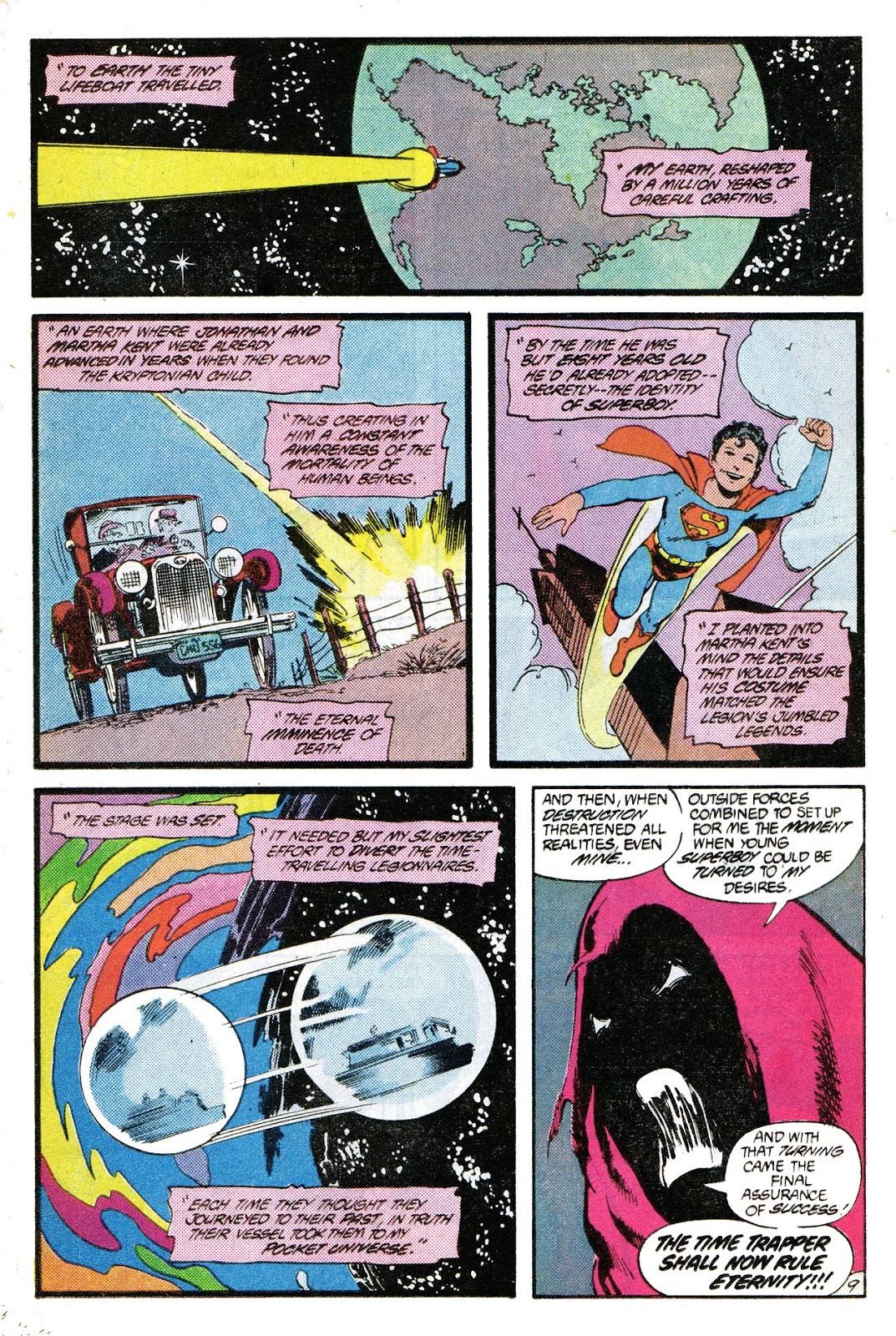

這個口袋宇宙的經典情節還包括:當蝙蝠俠等英雄跨越到這裡與口袋超人(超級小子)對峙時,超級小子為了拯救世界最終自我犧牲──他用自己的身體做為絕緣體,承受了自『無限地球危機』殘留的能量波,成功將聯盟成員送回未來並保護了這個小宇宙。

這一幕中,超級少年捨身一戰,證明了這個口袋世界和主宇宙的連續性處理:他的死亡並不會被「連續性迴圈」所抹去,過去和未來的故事仍然保留。也就是說,口袋宇宙裡發生的一切(包括超級小子的犧牲)都真實存在於DC宇宙觀中,但僅限於那個獨立的小世界裡。

其他案例中,口袋宇宙也曾出現在 1990 年代的相關故事,例如 1988 年發行的《Superman Vol 2》第 16 期裡,雷克斯·路瑟在口袋宇宙中「創造」了質態生物 Matrix(後來成為超少女),以及相繼出現的一些故事線,但這些都是次要例子。

關鍵是:口袋宇宙作為一種設定,與超級小子與 Time Trapper 的故事最為緊密,它們共同見證了 DC 在劇情重啟後的第一次重大「連續性修補計畫」。

與多元宇宙、平行世界的區別

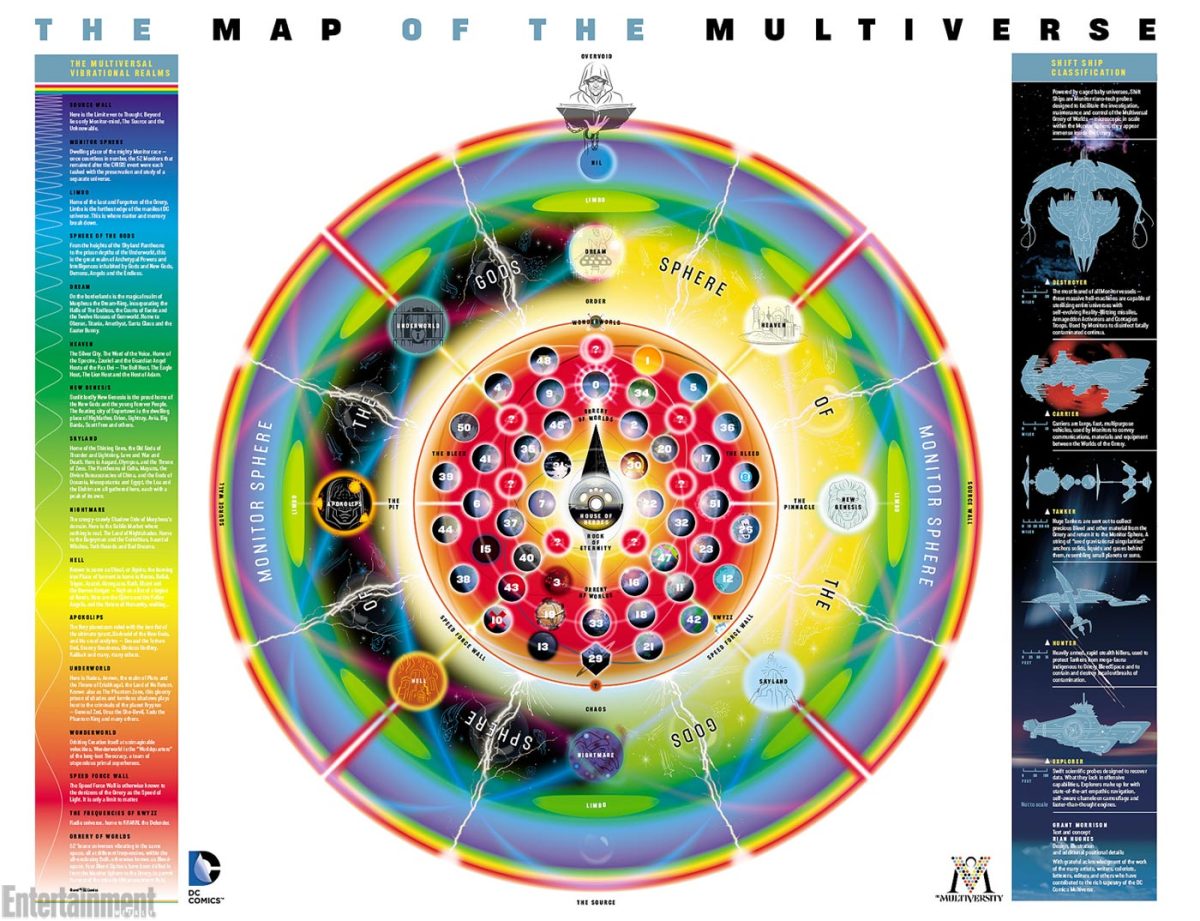

口袋宇宙常被拿來和多元宇宙、平行世界做比較,但它們在規模與本質上並不一樣。DC 漫畫中的多元宇宙是由許多平行世界組成的龐大結構。

換言之,多元宇宙就像放在書架上的一本本厚書:每一本「世界」都各自完整,擁有自己的物理法則、歷史事件,互相並立又能交流。在這樣的架構裡,地球 1、地球 2 之類的平行地球便是多元宇宙的主要部分,它們規模宏大,歷史線可以彼此重疊或分歧,但本質上屬於同一層級的宇宙系統。

▼現今我們已知的 DC Comics 多元宇宙版圖

相比之下,口袋宇宙就像是在這整座書架裡突起來的一本「微型筆記」,僅供特殊用途。它通常規模很小、人口極少,甚至只有幾個維度或兩顆星球。

換句話說,口袋宇宙自成一格,與主宇宙並非平起平坐的同級世界。我們可以這樣看:如果多元宇宙是一棟大樓裡的各個樓層,各樓層代表不同世界,口袋宇宙則是那棟大樓裡的某個小隔間或儲藏室──它可能只存在於特定故事情節中,不在原始多元結構名單上。

因此,當 DC 角色誤闖口袋宇宙時,這通常代表他們到了一個全新維度、與普通平行世界性質不同的微型世界。比如在 Time Trapper 的故事裡,雖然口袋宇宙也被稱為「平行維度」,但它只有兩個主要星球(地球與氪星),沒有綠燈俠、神力女超人等其他英雄,這點就和 DC 多元宇宙裡的完整平行世界相去甚遠。

口袋宇宙對DC世界觀的重要性

口袋宇宙之所以在 DC 故事中出現,主要是解決劇情重啟與連續性衝突的工具,像是「保存舊版設定」,將老故事放到口袋宇宙裡,「保留」了這些設定而不影響主線劇情;另外還有「修補時間線差異」,簡單來說,口袋宇宙像是一個安全氣囊,供時光旅行故事使用。

再來就是讓故事劇情有更大的彈性,口袋宇宙成為了一個只在壁櫥裡,與主線幾乎隔絕的小舞台,在裡面發生的事情只在那宇宙有效。而口袋宇宙這個概念之所以對 DC 世界觀影響深遠,關鍵在於它成功實現了兼顧舊設定與新宇宙的平衡。

對當時的 DC 來說,這種「口袋宇宙」的做法極其寶貴:在當時 Marvel Comics 和 DC Comics 之間訴訟風波的壓力下(超人創作者的版權爭議,這個以後有機會再談),DC 特別需要一個方法來保留粉絲喜愛的黃金時代、白銀時代的元素(例如超人、超級小子等),同時又能繼續以新的時間線前進。

此外,口袋宇宙也展現了 DC 宇宙觀的複雜性:在同一系列故事中,同時有兩套宇宙歷史共存——一套是主世界的重啟歷史,另一套是口袋宇宙保留的舊歷史。

這強調了 DC 世界觀裡層級結構多元、敘事彈性十足的一面。對讀者而言,口袋宇宙已成為 20 世紀 90 年代 DC「大事件」時期的一個重要象徵,代表著編輯團隊面對連續性問題時的巧妙解答。即使後來漫畫系列出現了其它重啟和多元宇宙概念,口袋宇宙的存在仍是一段標誌性歷史,說明編劇有時必須「神來一筆」,創造新的次元去容納那些看似衝突的舊故事。

「口袋宇宙」新形式

隨著時間推移,「口袋宇宙」這個名詞在 DC 漫畫中已經很少被直接提及。實際上,如上述分析所述,口袋宇宙因是只被設計成使用一次就被忘掉的東西,所以自從 1990 年與 Time Trapper 同歸於盡後,就再也沒有出現過了。

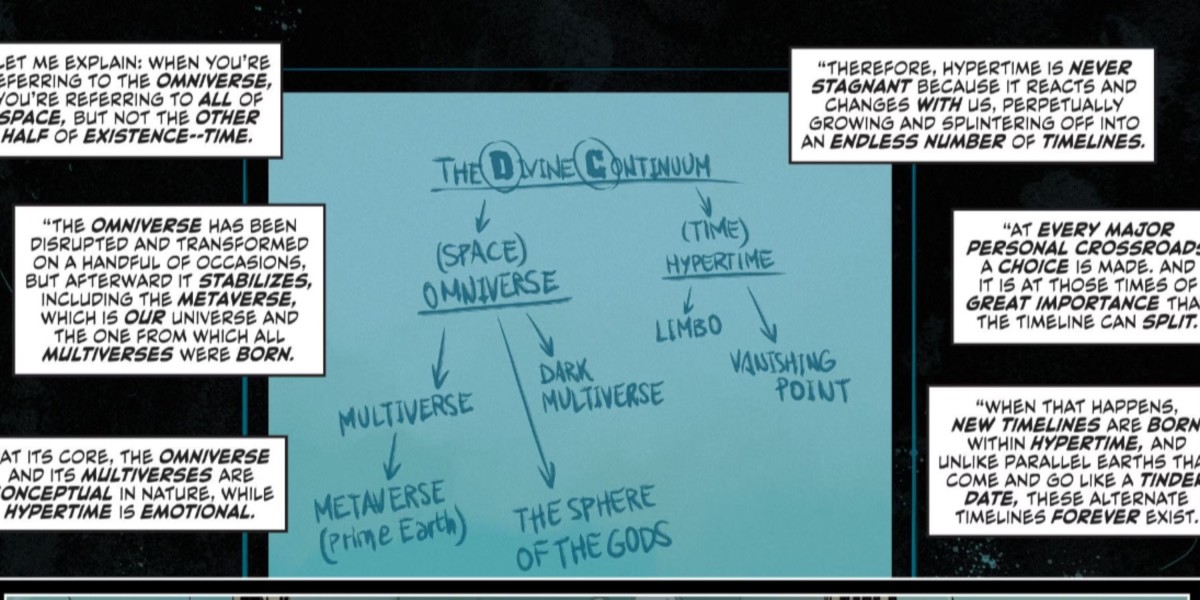

一直到了 2000 年代以後,DC 轉而採用更開放的多元宇宙觀念,例如有限的 52 個地球、以及漫畫創作者格蘭特·莫里森(Grant Morrison)與馬克·韋德(Mark Waid)提出的「超時間流(Hypertime)」概念。超時間流被描述為一個「由所有現實世界的時間線交織而成的龐大網絡」,它承認每條不同的時間線都是「真實存在」的脈絡,藉此解釋早期故事中的各種矛盾。

換句話說,口袋宇宙解決方案的精神在現代以不同方式延續:DC 依舊允許各種版本的故事同時存在(例如《52》事件中建立的 52 個地球,以及之後的《多元宇宙》線索),只是不再需要用「口袋宇宙」這種獨立空間來隔離它們。

換句話說,口袋宇宙解決方案的精神在現代以不同方式延續:DC 依舊允許各種版本的故事同時存在(例如《52》事件中建立的 52 個地球,以及之後的《多元宇宙》線索),只是不再需要用「口袋宇宙」這種獨立空間來隔離它們。

儘管在當前漫畫故事中,我們已少見真正名為「口袋宇宙」的設定,但在新電影《超人》(Superman)中,「口袋宇宙」一詞也首次在影視對話中被明確點名,儘管還不確定這一設定將會在接下來的 DCU 宇宙會如何運用,但或許不只是科幻的調味料,更可能是編劇團隊為未來布局的一把萬用鑰匙。

畢竟隨著 DCEU 落幕、DC CW 影集「綠箭宇宙」之後,確實還是有不少粉絲關心「新 DCU 會與這些舊宇宙接軌嗎?還是徹底斷裂?」特別是綠箭宇宙在《無限地球危機》(Crisis on Infinite Earths)時,已經明確建立了多元宇宙的版圖,甚至曾讓電影版閃電俠與電視版閃電俠同框。這不僅是一次彩蛋,更像是一種宣示:我們可以,也願意,讓不同宇宙互通。

如果說「多元宇宙」是 DC 用來連結宏觀世界觀的骨幹,那麼「口袋宇宙」便是進行精細手術時的微型工具箱。它能讓某些角色暫時脫離主線,也能讓老故事找到新的容身之處。

未來若 DCU 選擇透過一次新的「危機」事件重啟、整合乃至向舊粉致敬,這些曾經的宇宙——包括 DCEU 的殘響與綠箭宇宙的多重地球,或許會以「口袋宇宙」之名,獲得一個堂而皇之的回歸舞台。

Min-El

Min-El