經典的藤子·F·不二雄作品《哆啦A夢》,相信是不少人童年回憶之一,不僅早期漫畫有著極高的人氣,至今仍有電視動畫外,每年推出的劇場版也有著票房好佳績,足以見得這部作品至今仍有強大的魅力。

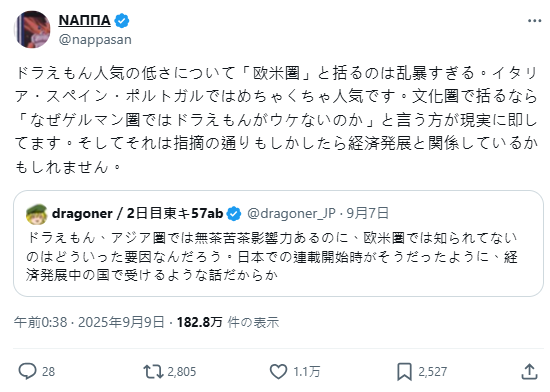

最近日本 X 上有網友們困惑,到底《哆啦A夢》在歐美圈子有沒有高人氣?感覺相較亞洲似乎沒有太多粉絲關注,這樣的提問也引來對此相當熟稔的網友解惑,表示不能籠統說「歐美都不紅」,因為是有國家差異的,引發熱烈討論。

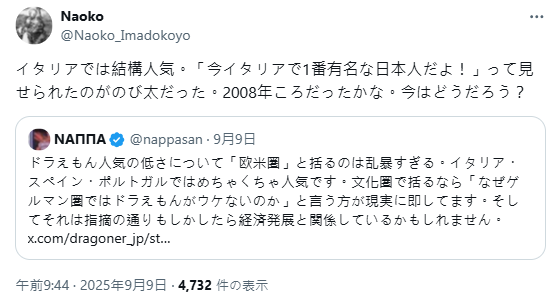

引起討論的是引用困惑「歐美都不紅」解惑的推主發言,他解釋其實在歐洲,義大利、葡萄牙、西班牙,《哆啦A夢》是相當受歡迎的作品;真正的落差點,出現在日耳曼文化圈,這些國家真的不太感興趣。

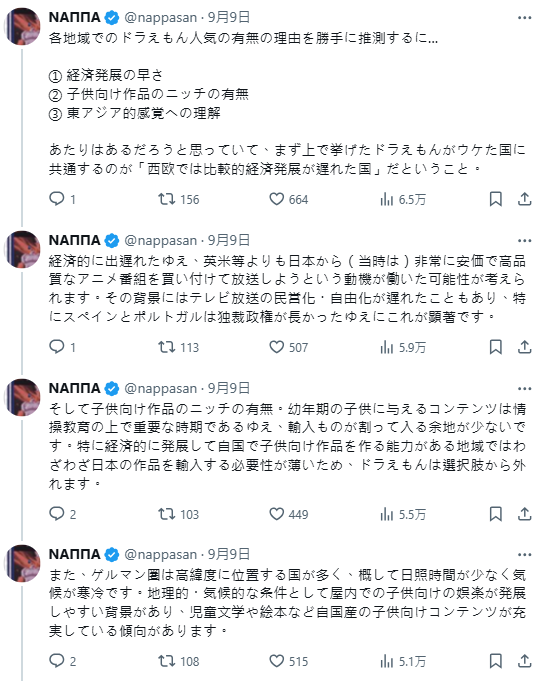

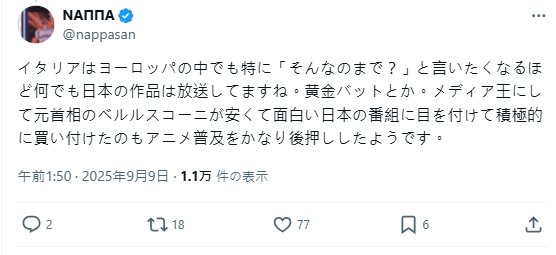

他也解釋,從政治經濟文化來看,認為南歐國家因經濟發展相對落後,當年電視台反而願意大量購買「便宜又高品質」的日本動畫,推廣給小孩觀賞。像西班牙、葡萄牙等南歐國家,因為長期獨裁統治,電視民營化進展慢,更加依賴進口動畫。相較之下,英美或德語圈因自製能力強,就不太需要進口《哆啦A夢》這類兒童向作品。

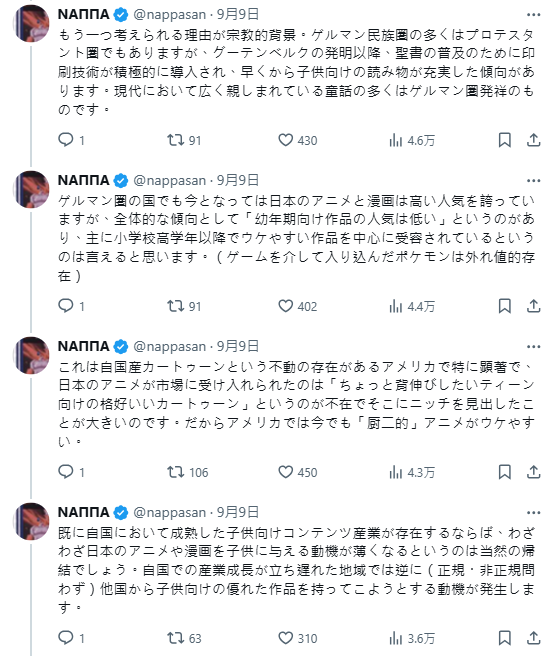

在日耳曼圈,《哆啦A夢》不紅的另一原因,可能跟宗教背景有關。當地多為新教國家,因印刷術和聖經普及,從很早就有豐富的兒童讀物和童話給小朋友觀看(例如格林童話)。

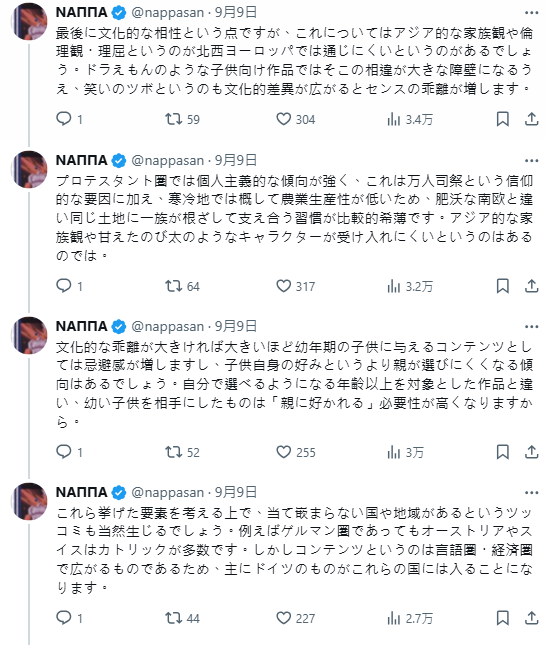

這讓他們的「孩童向內容」自給自足,不太需要外來卡通。加上家長對「教育價值」特別重視,像大雄這種「擅長逃避、靠別人幫忙」的角色,會被視為「不適合小孩學習的榜樣」,因此家長可能直接避免讓孩子接觸,也沒有動機想要引進來給小朋友觀看。

最後,文化價值觀差異才是最大原因。日耳曼圈強調獨立、勤奮、努力,而大雄卻是「依賴哆啦A夢、逃避努力」的代表。這在亞洲或拉丁文化圈可能被當作「搞笑、可愛的缺點」,但在德國、英國等國卻容易被解讀為「懦弱、怠惰」在這邊與針對年齡超過自主選擇能力的孩子的作品不同,針對年幼兒童的作品更需要「父母喜歡」 。

而且隨著文化差異的擴大,對幽默品味的差異也會擴大,亞洲這樣子的風格的確不一定能被習慣當地兒童讀物和童話的讀者接受,才會形成如此落差。

不過在義大利,有網友就指出《哆啦A夢》真的是紅到爆。網友分享,2000年代在義大利,「最有名的日本人」甚至被認為是大雄。

義大利前總理貝魯斯柯尼更曾大量引進日本動畫跟電視節目 ( 因為便宜 ),推動當地動漫文化普及。西班牙觀眾也有趣地把「胖虎」改名成「Jaguar(美洲豹)」,覺得更帥氣。

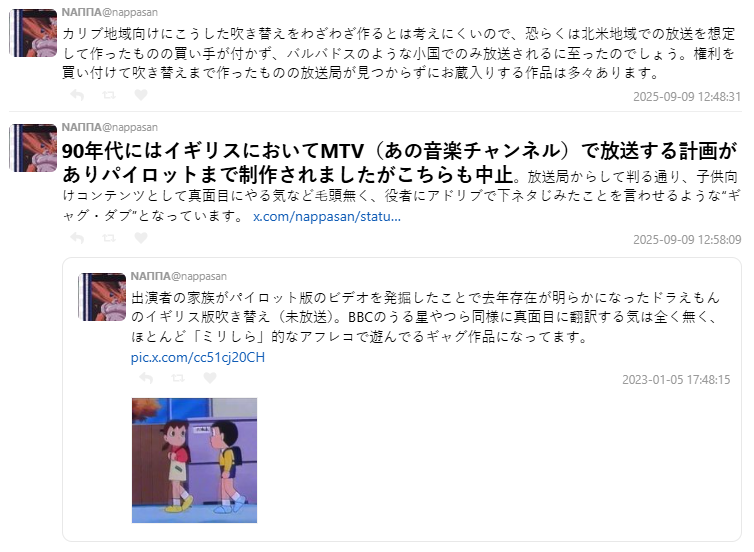

其實《哆啦A夢》曾多次嘗試打進英語市場。1980年代美國曾計劃播出,但最後胎死腹中;1990年代英國 MTV 還做過「惡搞版」配音,但很快停掉。2014年迪士尼頻道確實播過美版《哆啦A夢》,角色名字、場景全都美國化,但最終也沒有成功。

總體來看,《哆啦A夢》在南歐能夠風靡,除了經濟發展背景、媒體進口策略外,也與當地文化對於「弱小角色」的包容有關。

反之,在日耳曼語系國家,勤奮、獨立的價值觀讓大雄的「廢柴屬性」難以被接受,甚至讓家長拒絕讓小孩觀看。不過大家也可以了解不能說出「歐美都不紅」這樣的論點,其實歐洲還是有不少喜歡《哆啦A夢》的粉絲喔 !

新聞來源: togetter

神戶忍者龜

神戶忍者龜